中國元宵佳節“儀式感”愈濃 唯美浪漫傳千載香港中通社2月12日電(香港中通社記者 吳一帆)2025年2月12日是農曆正月十五,即中國傳統的元宵節,這也是春節年俗中最後一個重要節令。今年,吃元宵或湯圓、賞花燈、猜燈謎等節俗繼續熱鬧登場,且中國人似乎普遍更加重視這一傳統節日。儘管當天目前還不是中國法定假日。

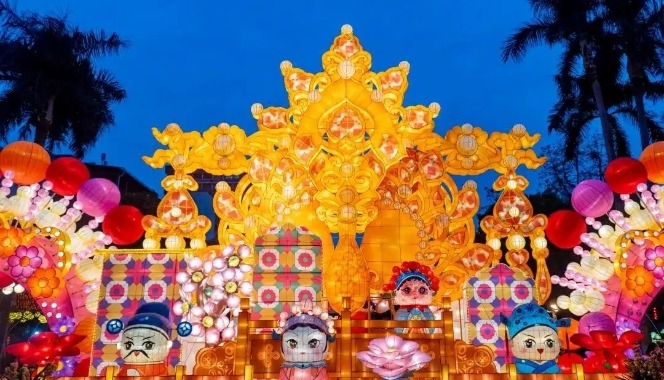

2月9日,河北省石家莊市元氏縣群眾表演舞龍。新華社圖片 就在去年底,中國申報的“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄。“申遺”文本對“春節”的闡述中談到:“在節日期間,人們穿著新衣服,祭天地和祖先,並向長輩、親戚、朋友和鄰居致以新年的問候。節日活動包括社區舉辦的廟會、社火和燈會,一直持續到正月十五。”所以,2025年元宵節,也是包含在首個“世界非遺版”春節裡的元宵節。 據內地媒體報道,今年中國多地中小學的寒假放到元宵節後。例如,今年北京從1月中旬放到2月16日,上海從1月20日放到2月14日,重慶從1月18日放到2月17日……網友紛紛表示支持,“孩子們終於可以在家過元宵節了”。元宵節當天或前一天,社交平台也有不少聲音,呼籲這一天應該放假。 元宵燈會是不可或缺的中式浪漫,今年中國多地的燈會可謂用心十足。例如,據潮新聞客戶端,2月10日農曆正月十三是傳統的“上燈日”,杭州燈芯巷社區與戒壇寺巷社區內上千盞各式花燈同時點亮,乙巳蛇年“錢塘燈會”拉開序幕,將一直持續到正月十五。原來,燈芯巷是“錢塘燈會”的發源地,燈會歷史可追溯到宋朝。這一傳統也得到當代人的珍視。2008年,“錢塘燈會”被列入杭州市非物質文化遺產名錄。今年“錢塘燈會”以“蛇躋新程巳巳如意”為主題,籌備了舞龍舞獅、花燈巡遊、猜燈謎、吃元宵、看表演、非遺民俗展示等一系列互動體驗活動。 服飾史專家、江蘇開放大學藝術學院特聘教授黃強12日接受香港中通社採訪時表示,其實元宵節自古就是中國人重視的喜慶節日,文學歷史典籍中多有體現。從服飾角度來講,中國古人過元宵節往往會穿上好衣服。“有條件的富裕人家、官宦之家盛裝出行。沒有新衣的貧寒人家,這一天也會穿上乾淨衣服。” 他舉例道,明代劉侗、于奕正《帝京景物略》記述明代京城(今北京)從正月初八日至十八日,東華門外有“燈市”,其中“婦人著白綾衫,隊而宵行”。“我們常說‘綾羅綢緞’。‘綾’是一種比較好的服飾面料,比羅厚,比緞薄,上面可以繡花紋。”據古籍記載,燈市起始於漢代,極盛於明。明太祖朱元璋建都應天(今南京),為慶賀元宵節,招徠天下富商,放燈十日。明成祖朱棣遷都北京,在東華門開闢兩里長的燈市。每年正月初八起,花燈煙火璀璨,鼓樂雜耍喧天,正月十五元宵節這天達到高潮。 另外,南宋著名詞人辛棄疾的《青玉案·元夕》廣為流傳,寫的就是發生在元宵節燈會上的故事。其中“蛾兒雪柳黃金縷,笑語盈盈暗香去”一句,描寫的是女子們穿戴各種頭飾翩然走過。“蛾兒”是用烏金紙剪裁成的蝶或蛾狀飾物,古代女子常於元宵節前後插戴髮間。雪柳是宋代女子立春日和元宵節常插戴的一種頭花。黃金縷則是一種金色絲線狀頭飾。 “古代元宵節,深閨女子可以溜出來欣賞花燈,許多愛情故事也在這一天發生。”黃強表示,千百年來,元宵節的習俗得以傳承,而過節方式也會隨時間發生具體的變化。無論如何,這一佳節唯美、歡喜的“儀式感”永恆承載的,乃是人們對於美好生活的嚮往與祝福。(完) 【編輯:林曉惠】

|