【來論】王成知:香港控煙政策的平衡之道與進步之姿在香港的城市治理版圖中,控煙政策始終備受矚目。醫務衛生局的“控煙十招”自出台以來,便在社會各界激起千層浪,引發了一輪又一輪的討論。

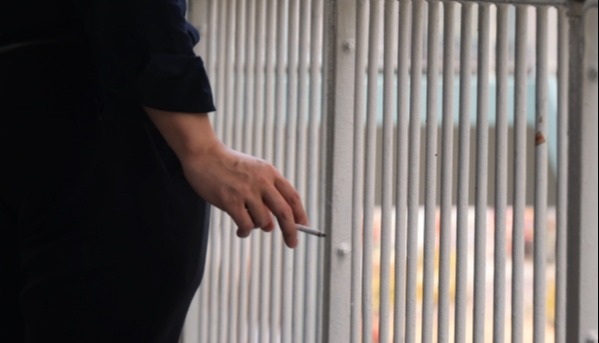

香港中通社資料圖片 從政策初衷來看,控煙無疑是為了保障市民的健康,這一出發點獲得了社會的廣泛認同與支持。畢竟,吸煙對健康的危害早已是不爭的事實,降低吸煙率能有效减少因吸煙引發的各類疾病,提升整體市民的健康水平。然而,在政策實施的過程中,“控煙十招”中的全面禁止加味香煙舉措,暴露出諸多問題,其中對薄荷味和水果味等特殊口味加味香煙的“一刀切”式禁令,引起的爭議尤為激烈。若論影響,水果味煙面世約20到30年左右,惟薄荷口味歷史更久,不少資深吸煙者偏好薄荷味煙,如果禁止薄荷口味,一時影響亦甚大,恐怕亦只會將這批煙民推向黑市。 不法白牌煙商利用違法廣告推廣水果甜味香煙,誘導青少年吸煙,現象令人揪心。對比其他產品,水果味、糖果味、含有爆珠香味的煙確實更容易吸引非煙民嚐上第一口,尤其青少年,應該先禁。保護青少年免受煙草侵害,是全社會共識,也應該是控煙政策的重中之重。另外, 醫衛局最新的控煙措施中,未見將法定最低買煙年齡從18歲提高到21歲,這是城市智庫早前的建議之一,希望政府能夠重新考慮希望政府能夠將措施納入其中,更全面保障青少年。 惟推進控煙政策時,我們也不能忽視香港的城市特性,作為國際金融中心和旅遊勝地,香港本質就是與國際接軌,在民生議題上較為貼近國際主流做法。綜觀周邊地區,均未推行類似嚴苛禁令,將所有加味煙、電子煙、加熱煙、水煙都一次過全禁。而遊客在港休閑娛樂時,加味煙和水煙又是常見的消遣物品,若貿然全面禁止,娛樂場所及其周邊行業都將遭受衝擊,既不利香港“全力拼經濟”的方向,亦對國際形象帶來負面影響。 早前一項“港漂”組織的調查顯示,部分民衆認為香港民生規管增多,當中控煙政策更是被指過嚴。香港早已禁止電子煙進口及銷售,如今若再全面禁止加味煙,放眼國際,做法極為罕見。在經濟形勢不佳的當下,更需進一步考慮控煙政策對旅遊、飲食、零售等行業的衝擊,以及非法私煙問題會否因此惡化,進而影響庫房稅收。 令人欣喜的是,政府展現出積極調整的態度。城市智庫於2023年控煙策略公眾諮詢時 提出的“優先研究立法禁止水果口味香煙銷售,後續評估成效再决定是否擴展至其他口味香煙”的建議,似乎得到政府支持,充分體現了本屆政府廣開言路、傾聽民意的務實作風。 李家超政府上任以來,在施政上展現出高效與擔當,積極推進各項改革,致力於改善經濟和民生。在控煙政策的調整上,政府聆聽民意後權衡各方利益,在保障市民健康和促進經濟發展之間尋找平衡,是良政善治的有力證明。 未來,香港的控煙政策仍需在實踐中不斷完善:一方面,要持續關注青少年吸煙問題,加大宣傳教育力度,從源頭上减少煙草對青少年的誘惑;另一方面,在政策推進過程中,應充分考量各行業的實際情况和市民的多元需求,以更科學、合理、人性化的方式,推動控煙工作穩步前行,實現城市的健康與繁榮共進。 (本文作者王成知為香港城市智庫成員) (本文為作者觀點,不代表本媒體立場) 【編輯:黎金良】

|